産業用ロボットとは? 導入のメリットや種類、定義などをわかりやすく解説

日本でいち早く大体的に産業用ロボットを導入した業界は自動車業界だと言われています。日本は国内という、世界から見ると非常に狭い市場に対し実に14社もの自動車メーカーが存在しています。そして各メーカーの生産台数のほとんどは世界各国に輸出されるほど大きな市場にまで成長しました。産業用ロボットは日本の発展と、日本車ブランドとしての地位確立に多大な貢献をしたと言っても過言ではありません。

本記事では「産業用ロボット」をテーマとし、導入するメリットや注意点、種類や市場動向などについてわかりやすく解説しています。

産業用ロボットとは? そのメリットと注意点

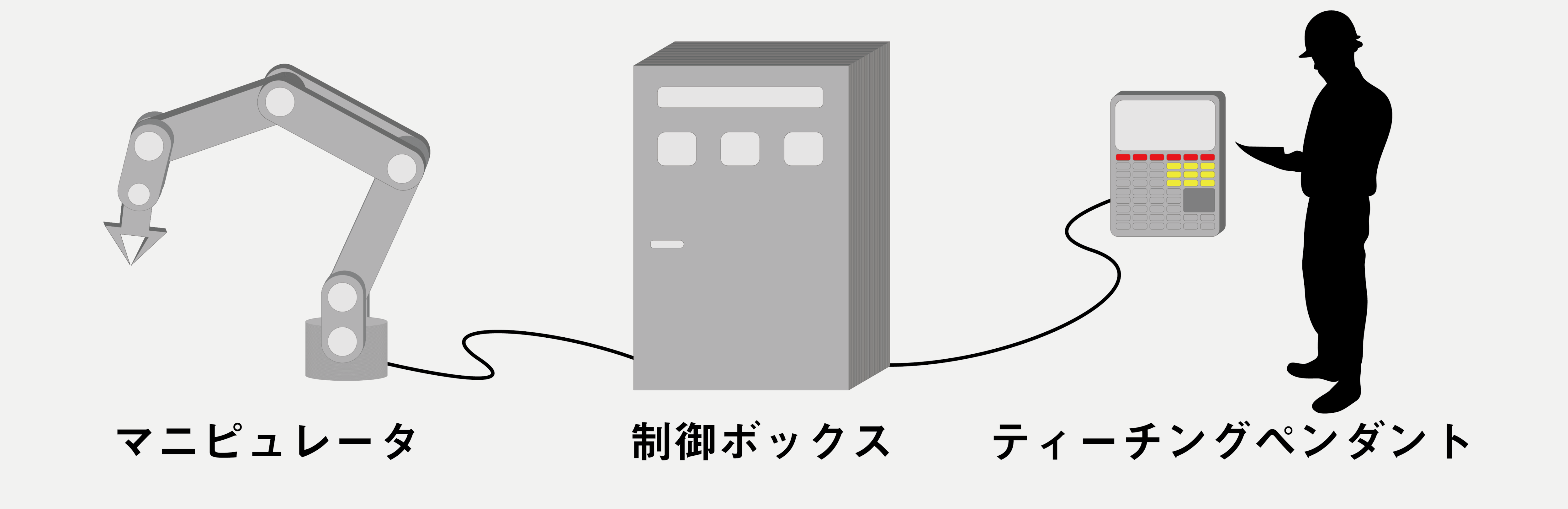

産業用ロボットとは、主に製造や食品の工場などといった産業の自動化や効率化で用いられるロボットを指します。「マニピュレータ」と呼ばれる、可動軸(関節)とアームを備えたロボット本体と、「制御ボックス」、プログラムなどの操作・調整に使われる「ティーチングペンダント」の、3つで1セットが産業用ロボットの基本構成となっています。

マニピュレータ…関節構造のあるアームを持った実際に作業をするロボット本体のこと。関節の数(稼働軸数)によってロボットの可動範囲が変化します。先端に取り付けられたハンドピースを交換することで、多目的な用途での作業が可能になります。

産業用ロボットの導入を検討する上で、ロボットの導入は検討項目が多く敷居が高く感じられますが、導入におけるメリットや注意点をしっかりと知ることで具体的にイメージが掴みやすくなるのではないでしょうか? 現在では様々な工場や現場にロボットが普及してきているため、以前よりも少しずつですが導入の敷居も下がってきているようです。

【導入におけるメリット】

1.人手不足の解消と省人化

現在の日本の人口は減少に転じています。ものづくり業界でも労働人口の減少による深刻な人手不足が問題となっており、ロボットを導入することで省人化や省力化に貢献します。また、不足する労働力を補うだけでなく、これまで複数の人の手で行っていた作業などを、決められた作業を手順通り正確にこなすロボットに代替えすることで製品や部品の生産性・品質の向上が期待できます。

2.コスト削減

ロボットを導入することで作業効率を改善することができます。生産性の向上によりコスト削減が実現でき、品質管理や生産計画、生産工程管理担当者など人の業務負担も軽減することができます。さらに、産業用ロボットは汎用性も高く、プログラムの変更や先端のアタッチメントを切り替えることで全く違った作業を行うこともできるため、様々な作業への転換が可能で、コストパフォーマンスにも優れています。

3.生産性の向上

工場を人の手で24時間無休で稼働する場合、昼夜間の交代制を必要とし、多くの人件費がかかります。ロボットであれば24時間365日効率よく稼働することができるため、生産性の向上が図れます。また、人が作業を行う上で危険な作業や、過酷な現場環境であってもロボットであれば安全に作業が行えます。万が一の場合でも復旧しやすいため、労働者の作業環境の改善にも貢献します。

4.品質の向上と安定

人が作業する現場では、集中力の低下や作業ミスが発生する可能性がゼロではありません。

しかし、ロボットではそういった不具合はなく、プログラム通り作業することで精密で精度の高い作業をムラなく安定して行えるため、品質のバラつきがなくなり安定します。また、食品や半導体などのクリーンルームや衛生管理を必要とする現場でも活躍でき、人が介在しないため異物混入が無くなり、安全性が高まります。

5.付加価値の高いものづくり

ロボットは検査工程においても活躍します。ロボットに検査項目に応じて組み込まれたさまざまなセンサで、寸法や重量などに加え、不具合や不良を瞬時に見抜くことができるため検査精度や信頼性を向上させるとともに、検査工程の改善が期待できます。また、人の五感では見抜けない能力や感覚を持たせることで、付加価値のあるものづくりに貢献します。

【導入における注意点】

1.導入初期費用(イニシャルコスト)がかかる

ロボットの導入には当然ながら多額のイニシャルコストを必要とします。ロボット本体のみならず、それに付随する周辺機器や安全対策費、さらにはロボットを扱える技術者の育成または外部委託費などが挙げられます。これらすべてを含め事前に費用を計算しておく必要があります。導入時および稼働時に想定外の支出が無いよう、導入前に様々なシミュレーションや対策をしっかりと予測検討し費用を算出することが大事です。

2.技術者(操作や管理)の確保

ロボットを稼働させる上で必ず必要になってくるのが、メンテナンスと誤作動・故障時に対応する技術員です。ロボットのメンテナンスや故障時には専門の正しい知識を習得した技術者が必要で、安易な知識・自己流で対処を行うと機械の破損や人身事故などを招く危険性があります。さらに、メンテナンスやトラブル対応に加え、ロボットに新たな作業内容を実行させるには動作をティーチング(プログラミング)しなければなりません。そのためには、社内にロボット関連技術に関する有資格者を持った社員を育成することが必要です。社員に有資格者がいない場合は外部委託となり、メンテナンスや故障時、プログラミングの度に連絡し作業してもらう必要があり、コストがかさみます。

3.チョコ停や故障などの不具合の発生

機械にはトラブルは付き物です。ロボットも例外ではなく、導入によってチョコ停や故障、事故など、万が一を想定しさまざまな対策が必要になります。問題はこれらのトラブルが頻発すると、ロボットの導入による生産の自動化や効率化、無人化・省人化を目的として導入したはずが、その度に人の手による復旧が必要となるため、本当の意味での無人化、効率化にならないということです。しかし、最近はチョコ停発見ツールや異常診断プログラムなどによる見える化が進みつつあります。

※チョコ停…生産設備やラインが何らかのトラブル、故障により短期間の間停止することが繰り返し発生していることを指します。1度の短時間の停止はチョコ停には含まれません。

4.導入時の検討不足

ロボット導入検討時の検討不足による想定外のトラブルや故障により、結果として余計に経費がかかったり、生産ラインまたは工場の操業を停止したりといった事態に発展しかねません。このような問題を回避するためには、導入前の想定される事態を検討する工程をしっかりと行うことが最も重要です。最近ではシミュレーション技術の発達により、周辺設備も含めた事前検討などが行えるようになっています。

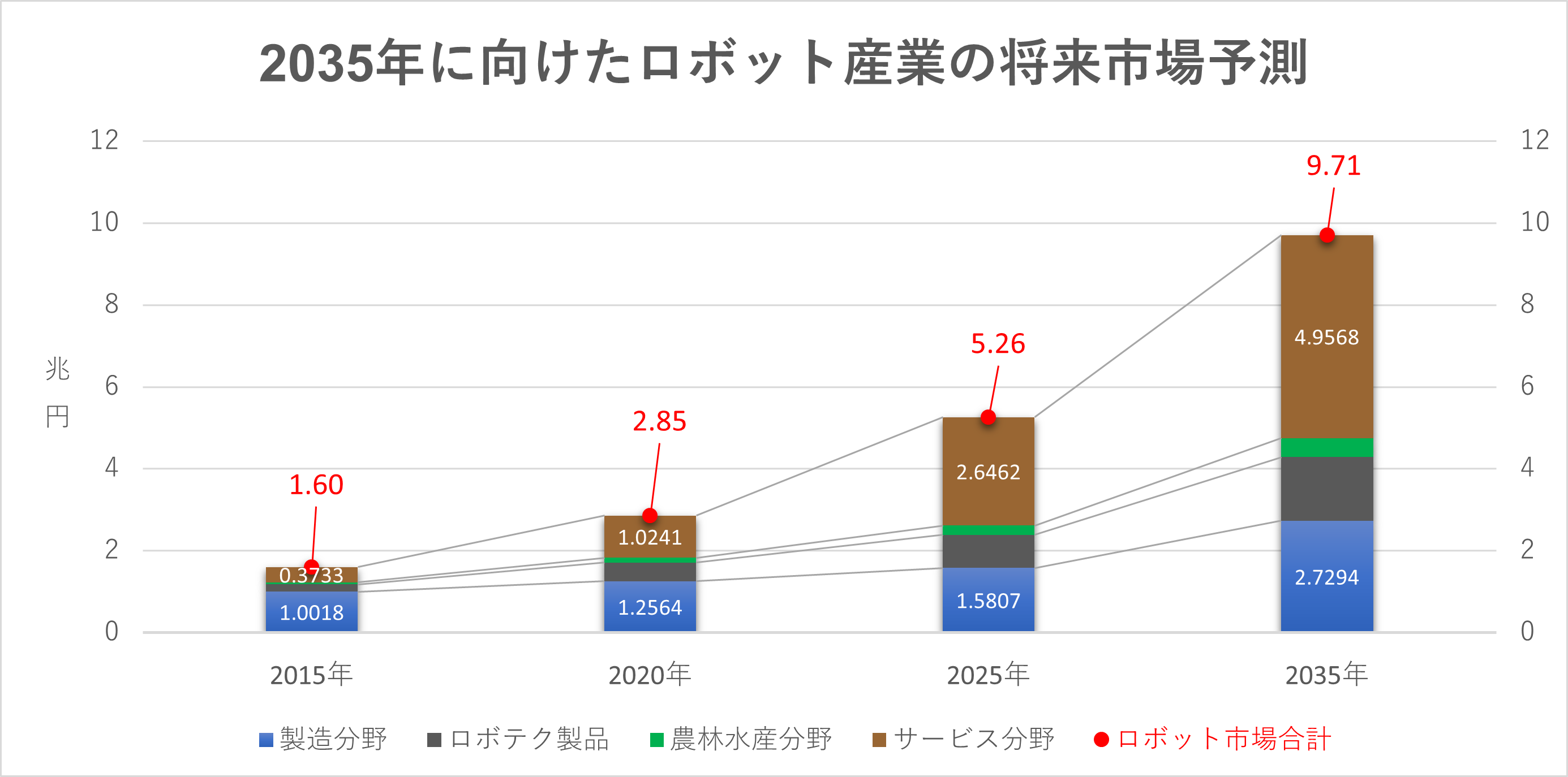

産業用ロボットの市場規模と今後の動向

近年、日本国内のロボット市場は急成長し、2035年には10兆円規模の市場に成長するといわれています。具体的なイメージがしづらい方は、日頃私達が利用しているコンビニエンスストアや、通信販売事業などを思い浮かべてください。これらは日本国内において10兆円市場で、今後これくらいの規模に成長が見込まれるということになります。

出典:平成22年ロボット産業将来市場調査(経産省・NEDO)

ロボット市場の動向については下記ページにてわかりやすく解説していますのでご覧ください。

産業用ロボットの活躍例

現在、産業用ロボットは産業界において無くてはならない存在です。溶接や組み立てなど製造分野に留まらず、さまざまなアプリケーションにおいて活躍しています。

例えば、製造工場ではいくつもの工程がありますが、産業用ロボットはそのほとんどで活躍することができます。溶接作業やプレス加工、塗装、組み立て、運搬、パレタイジングなどがあげられます。パレタイジングとは、積荷の作業のことを指します。また、食品製造や加工など、クリーンルームや衛生環境を必要とする工場でも、食品詰めや蓋閉めなどの作業も行っています。

|

|

|

|

|

|

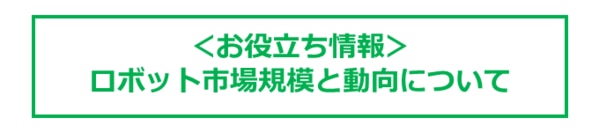

その他にも半導体や電子部品の精密な作業を要する作業をはじめ、医薬品の製造工場や出荷前の梱包作業など分野を問わず、さまざまな作業において活躍しており、省人化や省力化など産業の発展に今日も貢献しています。

産業用ロボットの種類

垂直多関節ロボット

多くの人がイメージするもっとも一般的なタイプの産業用ロボットです。稼働軸数が多いため、主に溶接や塗装作業などの用途に使用されています。また、狭い場所でも効果的に使用できることから、物流拠点・部品加工工場などでも使用されます。 |

|

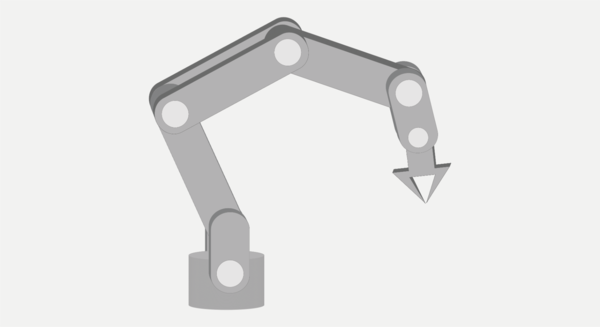

スカラロボット(水平多関節ロボット)

水平に設置された2つの回転軸と、その先端に垂直に設置された直線軸の3軸タイプが一般的です。その他に手首部に回転軸を持たせた4軸タイプも存在します。先端の直線軸にて真上からの作業が可能なため、部品を押し込んだりといった、組み立て作業などを得意とします。 |

|

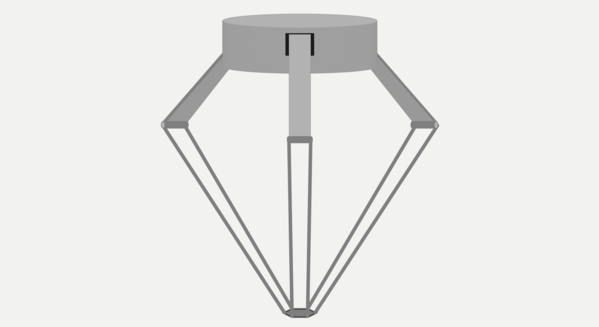

パラレルリンクロボット

ゲームセンターにあるクレーンゲームのアームの様な形状をしています。先端を支えるため、3本または4本のアームを持つタイプが一般的です。比較的軽量なため、素早い動作が可能です。そのため、コンベヤ上部などに設置され、先端にある吸盤ユニットで流れてくる製品や部品を持ち上げて運ぶなどの運搬作業に適しています。 |

|

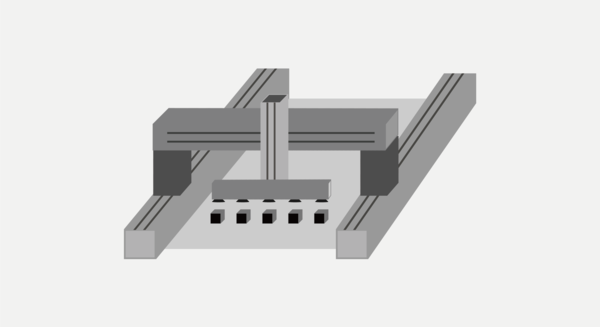

直交ロボット

別名ガントリーロボとも呼ばれ、スライド動作を行う直線軸を直角に組み合わせたシンプルな構造をしているため1軸~6軸と用途により軸数を増やすことができます。直線的な動作のみで複雑な動作が出来ない分、ブレが生じにくく高精度な作業を熟す事ができます。主に部品の組み立てや搬送に使用されています。 |

|

協働ロボット

2013年の労働安全衛生規則の改定により、一定の条件を満たせば安全柵なしでロボットの設置・利用が可能となりました。その理由には近年のロボット技術の飛躍的な進歩が背景にあります。ロボットにセンサや安全装置を組み込むことで安全性の確保が可能になりました。そのため、限られた場所でも人が働く現場で一緒に作業ができる協働ロボットの開発が進み、様々なメーカーから販売されています。また、ダイレクトティーチングでロボットを直感的に操作できるなど、ロボット操作を苦手とする人でも比較的扱いやすいタイプも登場しています。ロボットが作業を行うためアームがついたタイプが一般的ですが、最近では2つアームがついた双腕ロボットなども登場しており、より多様な用途の作業が可能となってきています。大規模工場だけでなく、これまでロボットの導入が難しかった中小企業の現場でも、人とロボットが協働して作業できるようになりました。 |

|

このように、産業用ロボットといっても種類はさまざまです。ロボットが活躍する現場ごとに設計、プログラム、チューニングを施されているため「産業用ロボットは現場の数だけ存在する」といっても良いのかもしれません。

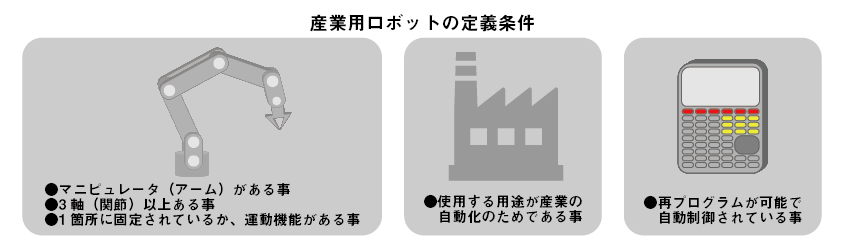

ちなみに、産業用ロボットの具体的な定義として日本工業規格(JIS)では「自動制御され、再プログラム可能で、多目的なマニピュレーターであり、3軸以上でプログラム可能で、1か所に固定してまたは移動機能をもって産業自動化の用途に用いられるロボット」と定義されています。解りづらいという方のために下記に産業用ロボットと呼ばれる定義条件について表にまとめました。

下記の5つの条件が揃えば【産業用ロボット】に分類されます。

資格は必要? 産業用ロボット特別教育とは

産業用ロボットの運用には、定期的なメンテナンスや、誤った運用方法、人為的ミスによる重大事故を防ぐための対策が必要です。そのため「産業用ロボット特別教育」の受講を修了した技術員が欠かせません。

「特別教育」とは、労働安全衛生法第59条第3項によって定められた「一定の危険あるいは有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者が実施しなければならない、その業務に関する安全または衛生のための教育」のことです。さらに、産業用ロボットに関わる業務は、同規則の第36条に定められた49の業務内容に含まれており、事業主に対しては特別教育を企業内で行うか、外部機関が実施する特別教育を受講させるかのどちらかを行う必要があります。

特別教育や資格についてはこちらを御覧ください。

参考ページ:厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」

まとめ

産業用ロボットは、製造業における革新的な技術であり、生産効率や品質を向上させるための強力なツールです。導入には魅力的なメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。市場は拡大を続けており、グローバル競争において重要な役割を果たしています。これからも技術進化を通じて、新たな可能性と多様な活用方法が広がっていくことでしょう。ロボットに関する知識とスキルを身につけ、次世代の産業界をリードするための基盤を築くことが求められます。